Questo sito utilizza i cookies: per continuare a navigare sul sito è necessario accettarne l'utilizzo. Per ulteriori info leggi qui.

This site uses cookies: to keep on browsing you must accept them. For more info click here (italian only).

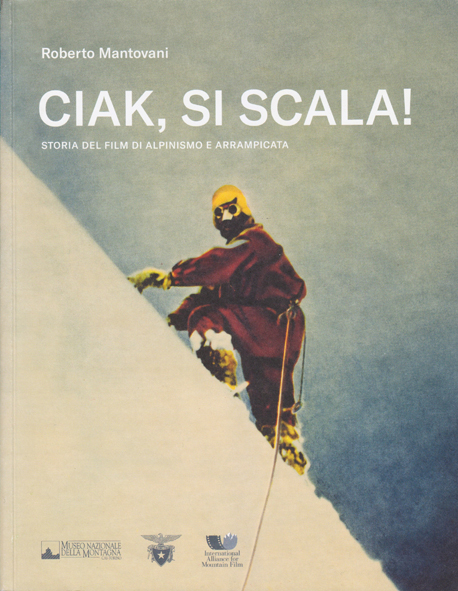

Roberto Mantovani

CIAK, SI SCALA! Storia del film di alpinismo e arrampicata

A cavallo degli anni ’40 e ’50, a Milano, quasi una sera al mese si poteva notare una piccola folla all’ingresso dell’Istituto Leone XIII di via Settembrini. Era composta soprattutto di giovani che affluivano al cine-teatro del ”Leone”, dove la Commissione Culturale del CAI Milano organizzava la proiezione di film di montagna. In genere si trattava di film di produzione francese, lingua che a quel tempo ancora non era stata soppiantata dall’inglese. Talvolta il parlato era sostituito da un buon pezzo di musica classica, per esempio “La Moldava” di Smetana.

I nomi di Marcel Ichac, Gaston Rébuffat, George Tairraz divennero familiari ai giovani alpinisti che, dopo il digiuno imposto dalla guerra, erano affamati di immagini e dialoghi che ampliassero le loro conoscenze alpine. Ma, fatta salva qualche recensione, bisognò aspettare il 1952 con il Festival di Trento perché di film di montagna si parlasse come di un genere a sé nel gran mondo della cinepresa.

Ricordo che nel 2004 Lo Scarpone – l’indimenticabile mensile del CAI – sotto la direzione di Roberto Serafin iniziò a pubblicare a puntate “Vette di celluloide”, una storia del film di montagna a firma di Pierre Simoni, che era stato a lungo direttore di un programma sulla montagna alla TV svizzera. Ma si fermò alla settima puntata.

La prima era intitolata “Ciak, ed è subito Cervino”. Puntualmente la Gran Becca e il classico “Ciak” ritornano nelle prime pagine di questo prezioso lavoro di Roberto Mantovani, che di pagine ne annovera 250; del volume esiste anche la versione inglese.

Ma sentiamo Mantovani.

Quando si affacciò sugli schermi il primo film di montagna? Cito dall’introduzione: “Il cineasta Félix Mesguich, che lavora per i fratelli Lumière, è il primo a impressionare sulla pellicola gli ambienti glaciali d’alta quota […]. Nel corso di una visita nell’Oberland bernese, documenta la ricerca di una cordata dispersa sulla montagna […]. Il film viene proiettato con successo a Parigi nel 1905”. E più avanti: “...è stato il Cervino a intrigare i primi cineasti, affascinati dall’ambiente verticale dei quattromila”. La ricerca fallì e gli sventurati membri della cordata persero la vita. Quindi il cortometraggio di Mesguich riprende il tragico fatto dal vivo.

Poi Mantovani affronta il noto problema: si può parlare di “cinema di montagna” come di un genere a sé ? Il nostro autore opta per il sì, chiamando in causa la consuetudine. Il sì al genere che qui ci interessa comprenderebbe – secondo Mantovani – anche il cinema di alpinismo.

Ma esistono motivi più profondi circa i film di cui ci stiamo occupando perché diano vita ad un genere a sé, appunto al genere “cinema di montagna”. La parola “montagna” è carica di significati e messaggi, sia fisici che ideali. Sono gli stessi che attirano l’uomo a scalare i monti senza saperne spiegare il perché; a considerarli luogo del sacro, depositari di mistero, terreno inesauribile di scoperta, espressione ineguagliabile di bellezza naturale. Quindi l’emozione che inducono è del tutto particolare.

L’interesse del libro di Mantovani risiede anche nel fatto di presentare una concisa ma esauriente storia del cinema in generale, utilissima al profano. Mentre verrebbe spontaneo assegnare all’America il ruolo di culla del cinema, Mantovani lo riporta in Europa, e nella fattispecie in Francia; viene proprio la voglia di trovare e leggere i libri di Mesguich e di Leprohon: “Tours de manivelle” del primo (1933) e “Le cinéma et la montagne” del secondo (1944). Ma l’Italia non è assente, grazie a Vittorio Sella che riprese magistralmente, vincendo grandi difficoltà, la spedizione al Karakorum del Duca degli Abruzzi (1909).

Alla storia del cinema di montagna non mancano i misteri, dei quali il più avvincente – guarda un po’…– ha al centro il Cervino: c’è chi sostiene infatti che fu un americano, tale Burlingham, a filmare per primo in montagna – sul Cervino, appunto – nel 1901.

Negli anni precedenti e immediatamente seguenti la prima guerra mondiale, la montagna – molto spesso il solito Cervino – dilaga sugli schermi: si producono cortometraggi comici, drammatici, sentimentali e persino fiction. Gli americani entrano pesantemente in gioco, ma dagli anni ’20 al 1945 è in Italia e nei Paesi di lingua germanica che il genere “film di montagna” si sviluppa in grande stile. A questo periodo Mantovani dedica il capitolo “La lunga stagione del Bergfilm”; in esso è dato ampio spazio a tre celebri registi: Arnold Fanck, Luis Trenker e Leni Riefenstahl. Nelle loro realizzazioni – che avranno successo in tutto il mondo – la montagna si presenta spesso crudele, provocando fra essa e l’uomo (cito Mantovani) “una lotta titanica che sublima … la volontà dello scalatore.”

Viene allora spontaneo pensare all’infelice espressione “montagna assassina”, coniata dai media in presenza di sciagure alpine e percepire l’eco della teoria del superuomo, elaborata in letteratura alpina dall’austriaco E. G. Lammer.

Vasta e interessantissima la parte iconografica del capitolo: manifesti, foto di scena, locandine in diverse lingue.

Dal 1922 in poi la cinepresa, attratta dai vari tentativi delle spedizioni inglesi, scopre l’Everest e il mondo degli “ottomila”. Spiccano i nomi di registi come Lothar Brandler, Marcel Ichac, Severino Casara, Gaston Rébuffat.

Nel secondo dopoguerra il cinema di montagna francese domina nella distribuzione, grazie ad intelligenti programmi promozionali a livello internazionale come “Connaissance du monde” e “Les grandes explorateurs”.

Anche questa parte del volume è ricca di immagini, soprattutto manifesti, che dicono molto; ad esempio, vi si scoprono presenze inaspettate, come la partecipazione di Alida Valli al film “The white tower” del 1950.

Al cinema italiano spetta il vanto delle prime riprese in vetta ad un 8000, ad opera dei due vincitori del K2, Compagnoni e Lacedelli; “Italia K2”, il film di enorme successo che ne seguì (1955), ebbe la regia di Marcello Baldi, con versioni in varie lingue. Una grande difficoltà da superare fu la trasformazione della pellicola da 16 a 35 m/m.

A questo punto è doveroso sottolineare una caratteristica dello stile di scrittura di Mantovani: a parer mio sa trattare una materia specialistica (che si potrebbe pensare di illustrare al massimo con una sorta di catalogo), in modo da farla diventare avvincente come un romanzo d’avventura. Raggiunge l’obiettivo inserendo spesso nel resoconto storico interviste, aneddoti, retroscena, contrasti, ecc., che rivelano una profonda sensibilità al tema e un vastissimo lavoro di ricerca.

Nei “favolosi anni Settanta” – l’espressione è di Mantovani – “sul grande schermo spopola l’arrampicata californiana.” Gli appassionati della montagna sanno infatti che in quel periodo per i migliori arrampicatori europei era quasi d’obbligo misurarsi con El Capitan o con l’Half Dome. Nello Yosemite Park matura un nuovo stile di scalata, un nuovo equipaggiamento e un nuovo cinema di montagna; tanto nuovo da diventare anche thriller, con Clint Eastwood che nel 1975 realizza “The Eiger Sanction” (Assassinio sull’Eiger), fosca vicenda di spionaggio, tradimenti e sparatorie.

Sono gli anni dal 1950 al 1964 quelli nei quali vengono raggiunte le vette di tutti i quattordici 8000 e iniziano le spedizioni sulle Ande: Cerro Torre, Fitz Roy, Huascarán, Alpamayo. Molti i film italiani, a proposito dei quali Mantovani sottolinea una pecca: alla cinepresa troviamo prevalentemente alpinisti che tendono a dare importanza alle loro salite, piuttosto che uomini di cinema con la passione per la montagna. Nel 1966 si ritira Mario Fantin e se ne perde la professionalità e la grande esperienza internazionale.

Nel periodo citato, in tutto il mondo nascono Festival del cinema di montagna, piccoli e grandi; a Banff (Canada), a Les Diableret (Svizzera), in Gran Bretagna, in Argentina, nei Paesi Bassi, nei Paesi dell’est europeo e persino a Kathmandu.

Negli anni ’70 in Francia vengono prodotti – ad opera di Berardini, Martial, Jean-Marc Boivin, ... – ottimi film di alpinismo aventi come interpreti alpinisti di primo piano quali Rébuffat, Gabarrou, Seigneur; nell’area germanica emerge Lothar Brandler, mentre Messner esordisce come protagonista e regista, insieme a Peter Habeler, con un documentario di valore storico sulla loro salita all’Hidden Peak senza corda, né bombole, né portatori.

Negli ultimi anni del ’900 vengono prodotti film che – secondo Mantovani – rimarranno come icone nel mondo del grande schermo: “Grido di pietra” (1991) di Werner Herzog su soggetto di Reinhold Messner, “Cliffhanger – l’ultima sfida” (1993), protagonista Sylvester Stallone, “Sette anni in Tibet” ( 1991), la vicenda vera di Heinrich Harrer. Nel 1996 la risonanza della nota sciagura sull’Everest narrata in “Aria sottile” di Jon Krakauer induce alla produzione di molti film e cortometraggi sulla montagna più alta del mondo.

Ci porterebbe troppo lontano parlare dei registi e dei film svizzeri, spagnoli, americani e italiani – basti ricordare Kurt Diemberger e Sylvain Saudan –, e del cinema di montagna d’oltre cortina. Negli anni ’80 il genere dilaga in tutto il mondo e Mantovani in chiusura gli dedica due densi capitoli: “Esordio del nuovo millennio” e “2010-2018 : il cinema di oggi”.

Utilissimi i due indici – titoli e nomi – nelle ultime pagine di un libro che si può considerare pietra miliare per tutti gli studiosi del cinema di montagna; ma concepito in modo da risultare attraente anche per il semplice spettatore che frequenta i monti.

Il volume si acquista online su www.store.cai.it o presso le Sezioni del CAI.

Lorenzo Revojera

Roberto Mantovani, CIAK, SI SCALA! Storia del film di alpinismo e arrampicata, pp. 251, Edizioni Club Alpino Italiano – Museo Nazionale della Montagna –International Alliance for Mountain Films